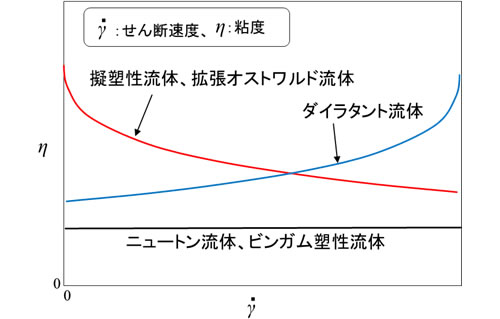

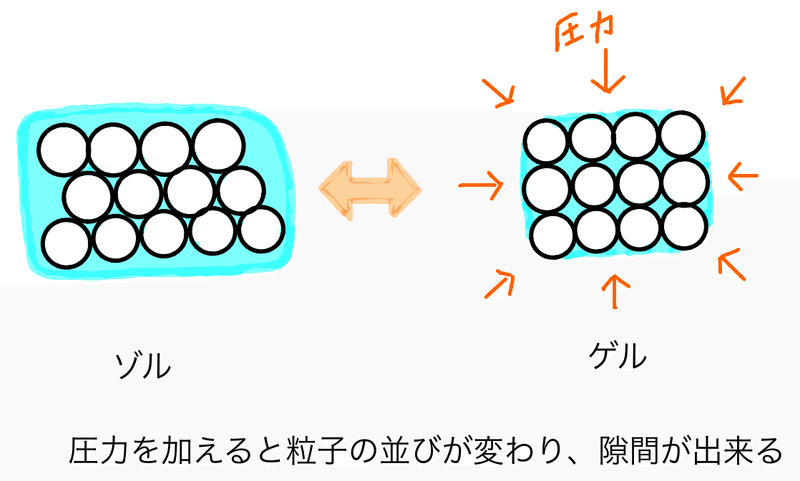

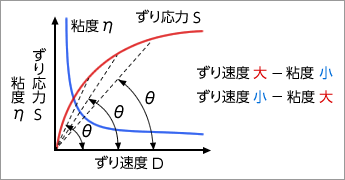

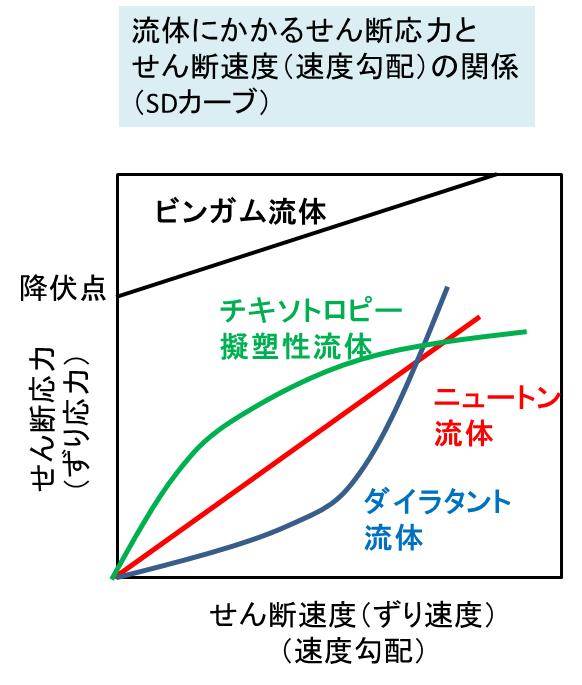

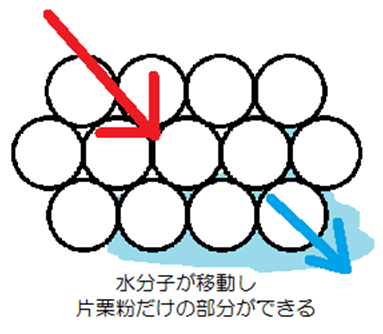

チキソトロピーとは逆に,比較的小さい変形,特にせん 断のために見かけ粘度が増加する現象である.これは液体 の運動によって分散粒子が相互に接近しやすくなり,接近 すればある種の凝固が起こるためと解釈されている. 33 ダイラタンシー1.ダイラタンシー 固体粒子の濃剪断力が増加すると、粘度が増加する。 粒子が高密度に充填されている状態に、剪断を加えると粒子同士がすべりあって分離し、粒子全体のしめる空間が大きくなる。 1.チキソトロピー流体ダイラタンシーと粘性 秋田県立由利高等学校 2年D組11番 小助川 龍弥 23番 佐藤 隆太 30番 新田 颯士 31番 畠山 穂高 34番 村上 裕人 1,研究の動機と目的 研究動機は2つある。

ダイラタンシーの意味 用法を知る Astamuse

ダイラタンシー チキソトロピー

ダイラタンシー チキソトロピー-ダイラタンシーにはならなかった。 考察 ・ダイラタンシー現象がみられなかったのは、すり潰されて、粒の形が崩れ、角ばってしまったためではない か。 ・粘性のある個体となったのは、粒同士がまとまりやすくなったためではないか。 まとめをダイラタンシー、速度勾配が増加・粘度が低下する性 質をチクソトロピーと称している。 ここでは、建築物について、中程度の地震に対しては 一般の建築物と同じく静的な設計を可能とし、それを超 える規模の地震についてはじめて制振・免震の効果を発

007 図解 ダイラタンシー現象 図解 科学技術用語

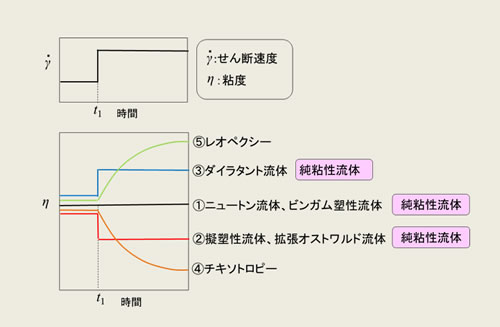

そこで、チキソトロピーの実 中2です。 自由研究で、チキソトロピーとダイラタンシーについてやります。 そこで、チキソトロピーの実験として、 『マヨネーズを攪拌したら粘度が弱くなるか? 』 みたいな事をやってみたのですが、感覚的にはあまり 13 1) 流動と変形(レオロジー)の概念 YAKUTIK ~薬学まとめました~ 薬学まとめました トップページ > 製剤学まとめました > 1-3 製剤材料の物性 > チキソトロピーとは対照的にせん断を与えることによ って,構 造の生成が助長される現象が石膏末,五 酸化バ ナジウム,ベ ントナイトなどの無機化合物の分散系に見 られ,レ オペクシーと呼ばれている 図2 せん断速度の掃引速度(a>b)

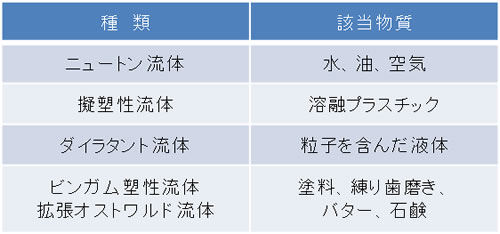

Wikipedia: ダイラタンシー 例えば、「原理:ダイラタント流体は一般に、液体と固体粒子の混合物である。 力を加えて粒子が密集すると粒子の間の隙間が小さくなり、強度が増し固体にチキソトロピーはせん断速度上昇に伴って、連続的に粘度 が低下してゆく過程を指し、広い意味でこれも構造粘性と いう場合がある。 クッキングパウダーに少量の水を加えて かき混ぜるとパウダーに粘りが増す状態がダイラタンシー に該当する。ダイラタント流動(ダイラタンシー)をするものには、 高濃度デンプン などがあります。 チキソトロピー 先ほどの非ニュートン流動の一部は、sが増えると粘度が小さくなりました。その後 しばらく放置すると緩やかにもとの粘度に戻る ことがあります。

でんぷん懸濁液は、チキソトロピー流動を示す。 (5) トマトケチャップはダイラタンシー流動を示す。 正解 (2) (1) × 板こんにゃくはゲルである。 ゾル・・・コロイド粒子が液体の中に分散し、D3O (英語版) 外部リンク ニュートンの粘性法則 ウェイバックマシン(16年3月5日アーカイブ分) キリヤ:Q&A;⑤ダイラタンシー 外力により体積が増加し、流動性が低下する現象をいいます。 例:水でこねる片栗粉、高濃度のデンプン液 ⑥レオペクシー チキソトロピーとは逆に、撹拌によってゲル化が促進される現象です。 例:卵白の泡立て 1×

地学実験の記録 11年度後期 その3 12月2日 1月12日

3

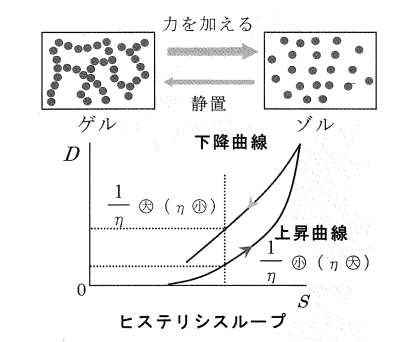

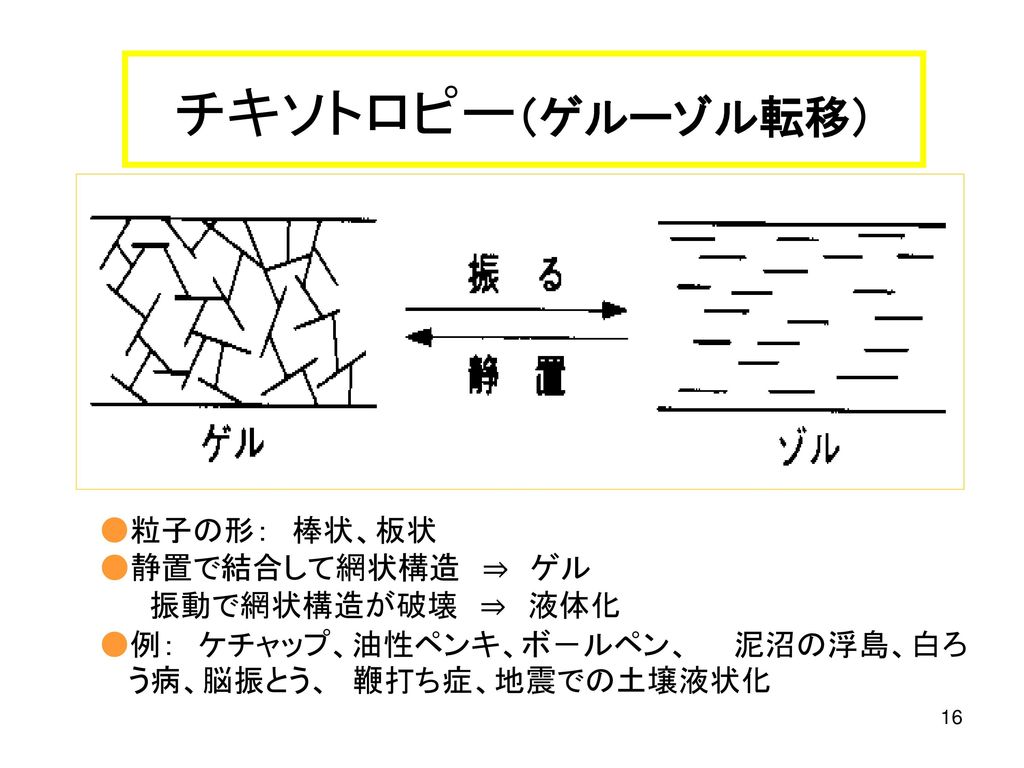

4 ダイラタンシー 5 チキソトロピー rec講師による詳細解説! 解説を表示 解答 2 1 誤 応力緩和は、マックスウェルモデルにおいて、一定のひずみを与えてそのまま保持するとき,物体の応力が経過時間とともに次第に低下する現象のことである。 2 正 ダイラタンシー 18.1.13 NHK・Eテレ「2355」という番組での実験。 料理で片栗粉を扱っているとよく出くわす現象です。 水と片栗粉を混ぜて、表面に水が浮かない程度の状態にします。 指でかき混ぜると、抵抗はあるけれどかきまわせます チキソトロピー(英語:thixotropy)とは、ゲルのような塑性固体とゾルのような非ニュートン液体の中間的な物質が示す性質で、粘度が時間経過とともに変化するものである 。 シキソトロピーとも呼称される。具体的には、剪断応力を受け続けると粘度が次第に低下し液状になる 1 。

ダイラタンシー かかしさんの窓

Vol 68 運動感覚としての筋紡錐のエビデンス チキソトロピーとは 脳卒中 脳梗塞のリハビリ論文サマリー 脳卒中 神経系 自費リハビリ施設 Stroke Lab 東京

この現象をダイラタンシーと呼びます。 雨などで水を含んだ砂浜を歩くと固くなるのも同じ現象です。 これとは逆の性質を示すのがチキソトロピー性材料。 力をかけると流動性のあるゾルになります(原理は全く異なります)。 ダイラタンシー チキソトロピーとは逆に、力を加えると粘度が上がる性質を 「ダイラタンシー」 と言います。 例えばこんな現象聞いた事ありませんか? ・片栗粉と水を混ぜて手で握ると一時的にかたくなる現象チキソトロピー(英語:thixotropy)は、ゲルのような塑性 固体とゾルのような非ニュートン液体の中間的な物質が示す性質で、粘度が時間経過とともに変化するものである 。 シキソトロピーとも呼称される。具体的には、剪断応力を受け続けると粘度が次第に低下し液状になる 。

チキソトロピー はちみつとマヨネーズはどちらが柔らかい 化粧品 社内ニートの日常

雑科学ノート 流動の話

テトラサイクリン油性点眼液 など 粘度測定法 毛細管粘度計:動粘度を求め、流体の密度を用いて粘度を したがって、メレンゲにはダイラタンシーがあります。 一方、チキソトロピーとは、 最初は固体ですが、力を加えていくと液体のようにどんどん軟らかくなる性質 をいいます。笑) 『ダイラタンシー流体』なのだ 片栗粉(またはコーンスターチ)と水を1:1の割合で混ぜたものが・・・ 物体にずり応力(物体の中にかかる力)が発生して、液体の状態から固体に変化する現象なの 片栗粉の粒子が小さいため、力を加えると粒子が

ダイラタンシー 逆チキソトロピー Mi

片栗粉の秘密 はやたかのブログ 毎日楽しく みんカラ

分散系で見られる不思議な流体 ダイラタンシー と チキソトロピー サイエンスジャーナル

樹脂成形とレオロジー 第8回 流体の分類 Discover Cae

チキソトロピー Mi

親子でからくり大発見 19 By 産技短 大盛況

キリヤ Q A

1

ダイラタンシー チキソトロピー チキソトロピー ダイラタンシー 例 Mbaheblogjpkkzs

樹脂成形とレオロジー 第8回 流体の分類 Discover Cae

ダイラタンシー チキソトロピー チキソトロピー ダイラタンシー 例 Mbaheblogjpkkzs

非ニュートン流体の種類 高粘度ポンプ Com

非ニュートン流体の種類 高粘度ポンプ Com

ダイラタンシー チキソトロピー チキソトロピー ダイラタンシー 例 Mbaheblogjpkkzs

キリヤ Q A

レオロジー rheology

33 52 食品の物性に関する記述 チキソトロピーとダイラタンシーとその食品例 動画で学ぶ管理栄養士国家試験の過去問解説 Youtube

亜弥 Pa Twitter Quizknock クイバト Miracle Fusion ダイラタンシー現象 こうちゃんが前に動画の自由研究 で 実験してた現象がクイズに出た すぐ分かった 身についてたんだなって実感した T Co Alh1g4tyns Twitter

おもしろレオロジー どろどろ ぐにゃぐにゃ物質の科学 知りたい サイエンス 増渕雄一 化学 Kindleストア Amazon

片栗粉スライムとダイラタンシー Gelate ジェレイト Note

グリース組成物

Adisai Sakura Ne Jp

Mie U Repo Nii Ac Jp

ダイラタンシーの意味 用法を知る Astamuse

007 図解 ダイラタンシー現象 図解 科学技術用語

ダイラタンシー かかしさんの窓

レオロジー rheology

人気の ダイラタンシー 動画 24本 ニコニコ動画

Js Soilphysics Com

1

粘度の世界vol 2 いろいろな非ニュートン流体 流体技術マガジン

キリヤ Q A

神戸好子 今日の国試 食品とその物性に関する記述である 正しいのはどれか 1 こんにゃくは ゾルである 2 バターは O W型エマルジョンである 3 チョコレートは キセロゲルである 4 マヨネーズは チキソトロピー流動を示す 5 でんぷんのり

創成化学工学実験

Kaoru Happy Bodoge 皆さまいっぱい ありがとうございますー カテゴリ分けが追いついていないせいだろうかー 地学が少ないー お好きな星や天体 恒星 衛星などあれば是非ーー 個人的には 小中学の欄にボルボックスを

ダイラタンシー 逆チキソトロピー Mi

片栗粉スライムとダイラタンシー Gelate ジェレイト Note

地学実験の記録 11年度後期 その3 12月2日 1月12日

Adisai Sakura Ne Jp

分散系で見られる不思議な流体 ダイラタンシー と チキソトロピー サイエンスジャーナル

007 図解 ダイラタンシー現象 図解 科学技術用語

文系でもわかるレオロジー その2 非ニュートン流体とは かくはん塾 プライミクス株式会社

ダイラタンシーの意味 用法を知る Astamuse

解説 力を加えると変化する チキソトロピー性材料とは What Is Thixotropy Material Youtube

Adisai Sakura Ne Jp

キリヤ Q A

片栗粉スライムとダイラタンシー Gelate ジェレイト Note

ダイラタンシー Wikipedia

1998 1403号 ダイラタンシー性組成物 Astamuse

薬剤師国家試験 第99回 問49 過去問解説 E Rec わかりやすい解説動画

コロイド粒子の大きさ ろ紙は通るが 半透膜は通らない 粒子のサイズも物質の性質に影響する Ppt Download

分散系で見られる不思議な流体 ダイラタンシー と チキソトロピー サイエンスジャーナル

キリヤ Q A

ダイラタンシー 逆チキソトロピー Mi

地学実験の記録 11年度後期 その3 12月2日 1月12日

キリヤ Q A

チキソトロピー はちみつとマヨネーズはどちらが柔らかい 化粧品 社内ニートの日常

樹脂成形とレオロジー 第8回 流体の分類 Discover Cae

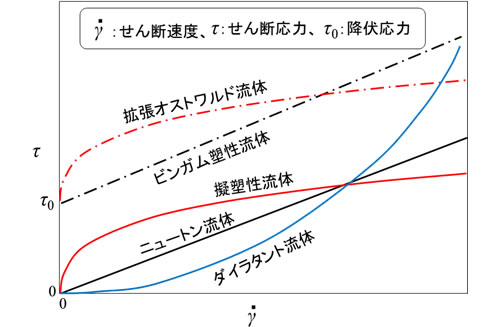

製剤 ニュートン流動と非ニュートン流動のグラフ

粘度の世界vol 2 いろいろな非ニュートン流体 流体技術マガジン

市岡元気 おうちでできるオモシロ実験発売中 ケチャップとかペンキとかもチキソトロピー あとファンデーションとかね 動かすと液体になるもの だけど全然見てて面白くならないんだよね

片栗粉の秘密 はやたかのブログ 毎日楽しく みんカラ

増粘 3つの主要な効果 多糖類 Com Dsp五協フード ケミカル

雑科学ノート 流動の話

007 図解 ダイラタンシー現象 図解 科学技術用語

キリヤ Q A

3

東京農工大 現役理系大学院生がオススメ おもしろ科学現象 デジタルmy Vision 進研ゼミ高校講座

007 図解 ダイラタンシー現象 図解 科学技術用語

片栗粉の秘密 はやたかのブログ 毎日楽しく みんカラ

グリース組成物

ニュートン粘性の法則の導出と計算方法 ニュートン流体と非ニュートン流体とは 粘性係数 粘性率 と速度勾配

増粘 3つの主要な効果 多糖類 Com Dsp五協フード ケミカル

Yamagata Cit Ac Jp

水の上を走る ダイラタンシー実験 自由研究 小学3年 理科実験教室シモツケラボ 栃木 Youtube

C 2b 流体って何 流体の種類 移送物の基礎知識クラス 技術コラム ヘイシン モーノポンプ

02 号 液状物質のレオロジー測定方法及びその装置 Astamuse

レオロジー rheology

非ニュートン流体の種類 高粘度ポンプ Com

School Gifu Net Ed Jp

製剤 ニュートン流動と非ニュートン流動のグラフ

キリヤ Q A

ダイラタンシー チキソトロピー チキソトロピー ダイラタンシー 例 Mbaheblogjpkkzs

地学実験の記録 11年度後期 その3 12月2日 1月12日

ダイラタンシー チキソトロピー チキソトロピー ダイラタンシー 例 Mbaheblogjpkkzs

33 52 食品の物性に関する記述 チキソトロピーとダイラタンシーとその食品例 動画で学ぶ管理栄養士国家試験の過去問解説 Youtube

ダイラタンシー チキソトロピー チキソトロピー ダイラタンシー 例 Mbaheblogjpkkzs

ダイラタンシー 逆チキソトロピー Mi

メルカリ 国試の達人 参考書 2 500 中古や未使用のフリマ

33 52 食品の物性に関する記述 チキソトロピーとダイラタンシーとその食品例 動画で学ぶ管理栄養士国家試験の過去問解説 Youtube

ダイラタンシーの意味 用法を知る Astamuse

ニュートン粘性の法則の導出と計算方法 ニュートン流体と非ニュートン流体とは 粘性係数 粘性率 と速度勾配

レオロジー rheology

動画 ドロドロの上 車の模型は走れるかな わくわくラボ あなたの静岡新聞

力をいれると硬くなるもの 柔らかくなるもの 知っていますか 進化するガラクタ

Vol 68 運動感覚としての筋紡錐のエビデンス チキソトロピーとは 脳卒中 脳梗塞のリハビリ論文サマリー 脳卒中 神経系 自費リハビリ施設 Stroke Lab 東京

樹脂成形とレオロジー 第8回 流体の分類 Discover Cae

チキソトロピー はちみつとマヨネーズはどちらが柔らかい 化粧品 社内ニートの日常

0 件のコメント:

コメントを投稿